育成就労制度とは?技能実習との違い、企業のメリット・デメリットを解説

2024年6月21日、日本の外国人材受け入れ制度に大きな転換点となる法律が公布されました。

それは、従来の技能実習制度を廃止し、新たに育成就労制度を創設するものです。

【最新版】技能実習制度とは?仕組みや目的をわかりやすく解説

日本における外国人受け入れ制度の一つで、1993年に創設された技能実習制度。その目的や特徴、運用の背景について詳しく見ていきましょう。

この変更は、人手不足が深刻化する日本社会において、外国人材の「育成」と「確保」を目的としており、貴社の人材戦略に直接関わる重要なテーマです。

本記事では、育成就労制度の概要から、貴社に与える影響、そして外国人材の雇用を成功させるためのポイントを、専門家の視点からわかりやすく解説します。

1. なぜ「育成就労制度」が創設されたのか?

育成就労制度は、これまで約30年にわたり外国人材の受け入れを担ってきた技能実習制度が抱えていた根本的な課題を解決するために生まれました。

技能実習制度は、「国際貢献」を目的として開発途上国への技能移転を掲げていましたが、その実態は「国内の労働力確保」としての側面が強くなっていました。

この目的と実態の乖離に加え、実習生の失踪や人権侵害といった問題が指摘され、海外からも厳しい目が向けられていました。

こうした背景から、制度の目的を「我が国の人手不足分野における人材の育成・確保」へと抜本的に見直し、新しい制度が創設されることになったのです。

2. 育成就労制度の概要と技能実習制度との違い

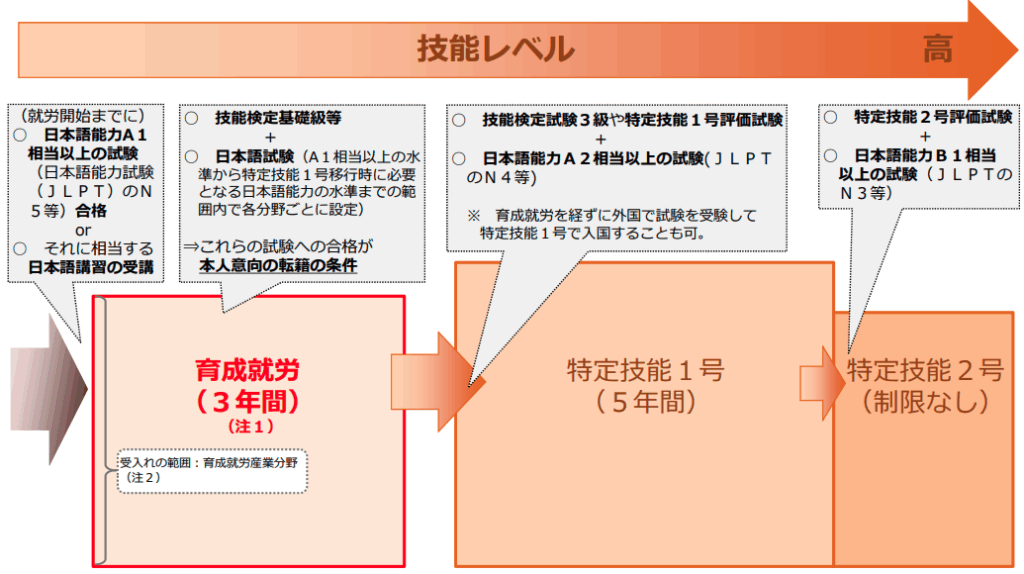

育成就労制度は、外国人材を3年間で特定技能1号の水準まで育成し、長期的な活躍を目指すキャリアパスを明確にしています。

大きな違い①:転籍の自由化

従来の技能実習制度では、原則として転籍が認められていませんでした。

これにより、劣悪な環境下で働くことを余儀なくされ、失踪につながるケースが後を絶ちませんでした。

育成就労制度では、この問題を解決するため、「同一機関での就労が1〜2年を超えている」、「技能検定基礎級等の合格」、「日本語能力A2相当以上の試験の合格」などを条件に、本人の意思による転籍が認められるようになります。

これにより、外国人材はより良い労働環境を求めて職場を移ることができ、人権保護が図られます。

企業側は、外国人材に長く働いてもらうために、より良い労働環境や育成体制を整備することが不可欠となります。

大きな違い②:特定技能へのスムーズな移行

育成就労制度は、特定技能制度との一貫性を重視して設計されています。

育成就労産業分野は、特定技能制度の受け入れ分野と原則一致する予定です。

これにより、3年間の育成就労期間で技能や日本語能力を習得した後、スムーズに特定技能1号へ移行できるようになります。

これは外国人材にとって、日本でのキャリアパスが明確になる大きなメリットです。

特定技能に移行すれば、最長5年間働き続けることができ、さらに特定技能2号へ移行すれば在留期間の制限がなくなります。

企業にとっては、一度雇用した優秀な外国人材に長く定着してもらうための道筋ができたと言えます。

3. 企業にとってのメリットとデメリット

新しい制度への移行は、外国人材採用に直接的な影響を与えます。

✅ メリット

- 人材の定着率向上への期待:育成就労は特定技能への移行を前提としているため、長期的な雇用を見据えた人材育成が可能です。また、転籍の自由化は、企業がより良い待遇や労働環境を提供することで、外国人材に「選ばれる」存在となるインセンティブを生み出します。

- 高い日本語能力の確保:就労開始前に日本語能力A1相当以上(日本語能力試験N5レベル)が求められるため、採用時点で一定の日本語能力を持つ人材を確保できます。

- 適正な監理体制:監理団体は「監理支援機関」に名称変更され、厳格な許可基準と外部監査人の設置が義務付けられるため、悪質なブローカーや人権侵害のリスクが軽減されます。

⚠️ デメリット

- 転籍による人材流出リスク:一定の条件を満たせば転籍が可能になるため、せっかく育成した人材が他社に流出する可能性があります。

- 採用コストの増加:悪質な送り出し機関による高額な手数料を防ぐため、送り出し機関への費用を企業が負担する仕組みが導入される見込みです。

4. 育成就労制度の施行と準備スケジュール

.png)

育成就労制度は2027年の施行が予定されていますが、それまでの間に基本方針や主務省令、分野別運用方針が順次作成されます。

施行日前にすでに技能実習を行っている外国人材は、引き続き技能実習を継続できます。

また、施行日までに技能実習計画の認定を申請している場合も、施行日以降に入国が認められる場合があります。

育成就労を取りたい会社側が今からできる準備としては、以下の点が挙げられます。

- 社内体制の見直し:外国人材が働きやすい環境(昇給制度、日本語学習支援、相談窓口の設置など)を整えることが、人材流出を防ぐ鍵となります。

- 情報収集:制度の詳細が今後発表されていくため、関係省庁や専門機関からの最新情報を常にチェックすることが重要です。

まとめ

育成就労制度は、単なる制度の変更ではなく、日本の労働力不足という課題に向き合い、外国人材を真の「仲間」として受け入れ、育成していくための新しい枠組みです。

外国人を採用なら外国人キャリアナビ

- ✅ 成果報酬型:採用決定時のみ費用発生

- ✅ ワンストップ対応:ビザ申請〜定着支援

- ✅ 最適マッチング:経験・日本語能力を考慮

- ✅ 幅広い採用:海外・国内両方に対応