「3ヶ月」と「5年」の違いとは?就労ビザの期間ルールを解説

優秀な外国人人材を迎え入れ、長期にわたり戦力として活躍してもらう上で、避けて通れないのが「就労ビザ」の問題です。

特に、その「期間」は、採用計画や人事戦略、さらには外国人社員自身のキャリアパスにも深く関わる、極めて重要な要素となります。

単なる手続きとしてではなく、戦略的な外国人材活用の視点から、就労ビザの在留期間をどう捉え、管理していくべきか。

本記事では、企業経営および人事のプロフェッショナルである皆様に向けて、その核心に迫ります。

在留期間の基本:就労ビザと有効期間の関係

日本の就労ビザとは、外国人が日本国内で働くことを目的として取得する在留資格の総称です。

現在、働くことを目的とした在留資格は16種類あり、その他にも就労に制限のない永住者や定住者、日本人の配偶者などの身分系の在留資格(4種類)、そして特定活動の一部も就労が認められています。

これらを合わせると、合計24種類の在留資格で就労が可能となります。

これらの在留資格には、「在留期間」と呼ばれる日本に合法的に滞在できる期間が定められています。

この期間を過ぎて日本に滞在し続けると、「不法滞在」となり、雇用している企業も不法就労助長罪に問われる可能性があるため、十分に注意が必要です。

在留期間は、保有する在留資格の種類だけでなく、外国人本人の経歴や状況によっても変動します。

そのため、企業は採用する外国人材の在留資格と在留期間を正確に把握し、適切に管理することが求められます。

代表的な就労ビザの在留期間

就労ビザの中でも代表的なものとして、「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」があります。それぞれの在留期間は以下の通りです。

| 在留資格 | 概要 | 在留期間 | 更新 |

|---|---|---|---|

| 技術・人文知識・国際業務 | 大学等で専門分野を修めた外国人が、ホワイトカラー職として働く場合に該当。 | 5年、3年、1年、または3ヵ月(初回は1年が多い) | 制限なし |

| 特定技能1号 | 特定産業分野における人手不足解消のために創設された在留資格。 | 1年、6ヵ月、または4カ月(通算上限5年間) | 上限あり(5年間まで) |

| 特定技能2号 | 特定技能1号よりも熟練した技能を持つ外国人向け。 | 3年、1年、または6ヵ月 | 要件を満たせば制限なし |

在留期間はどのように決まるのか?

在留期間は法務大臣の裁量によって決定されます。

申請者が希望する期間がそのまま許可されるわけではありません。

在留期間の決定には、外国人本人のこれまでの日本での活動状況や、勤務先となる企業の状況などが考慮されます。

在留期間に影響を与える要因

比較的短い在留期間が付与される、あるいは更新時に期間が短くなる傾向があるケースとして、以下のような要因が挙げられます。

| 要因 | 説明 | 在留期間への影響 |

|---|---|---|

| 納税義務や届出義務の不履行 | 税金や年金、健康保険料等の未納・滞納、住所変更などの届出の怠り。 | 「要注意人物」とみなされ、在留期間が短くなる可能性あり。 |

| 犯罪行為 | 犯罪を行った場合、特に重大な犯罪は強制送還の対象にもなる。 | 在留期間が短縮、または強制送還となる可能性が高い。 |

| 活動実績 | 在留期間更新時に、日本での活動実績が乏しいと判断された場合。 | 1年の在留期間が付与される傾向がある。 |

| 企業の状況 | 企業の安定性や継続性、外国人材受け入れ体制なども審査対象。 | 企業の状況により、在留期間に影響する可能性あり。 |

より長い在留期間を得るために企業ができること

外国人材に長く日本で活躍してもらうためには、できるだけ長い在留期間を取得できるに越したことはありません。

企業がそのためにできることとして、以下の点が挙げられます。

| 企業側の取組み | 説明 | 在留期間への影響 |

|---|---|---|

| 外国人社員への周知とサポート | 日本でのルールやマナー、納税・届出の重要性を伝え、手続き漏れがないよう支援。 | 義務不履行を防ぎ、在留期間の短縮リスクを回避できる。 |

| 適切な労務管理 | 外国人社員が安定して就労できるよう、適正な労働条件や環境を整備。 | 安定した就労状況が、長期の在留許可につながる。 |

| 企業自体のコンプライアンス強化 | 法令遵守体制を整え、不法就労などの違反がないよう徹底する。 | 企業の信頼性が在留審査に影響し、違反歴があると期間短縮の恐れがある。 |

在留許可申請にかかる期間

就労ビザの取得や更新には、一定の審査期間が必要です。余裕を持ったスケジュールで申請を行うことが重要です。

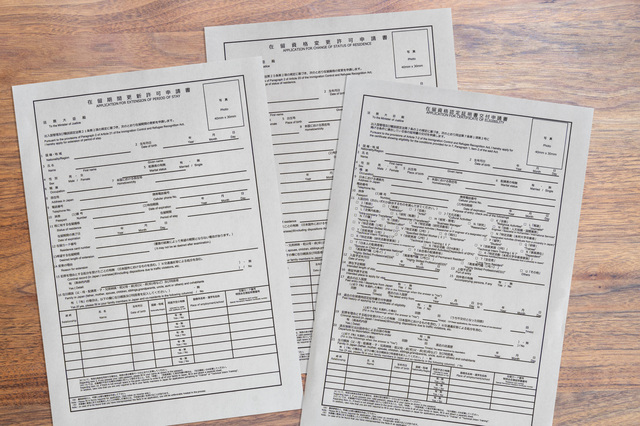

在留資格認定証明書交付申請

海外から外国人を招へいする場合、まず日本国内の企業が「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

この申請の標準処理期間は、一般的に1ヶ月~3ヶ月程度とされています。

出入国在留管理庁の統計によると、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書に関する審査は、概ね30日~40日の間で行われていることが多いようです。

在留期間更新許可申請

現在持っている在留資格の期間を延長するための申請です。

全体の平均としては、審査に30日前後かかるとされています。

標準処理期間は14日間と公表されていますが、実際には1ヶ月程度かかることも少なくないため、期間満了の1ヶ月前には申請を行うのが望ましいでしょう。

在留資格変更許可申請

現在持っている在留資格から別の在留資格へ変更する場合の申請です。

この申請にかかる期間は、変更前後の在留資格の種類によって大きく異なります。

標準処理期間は14日~30日とされていますが、これも統計上はそれ以上の期間がかかる傾向が見られます。

審査期間以外の考慮事項

上記の期間は、あくまでも書類が受理されてから審査に要するおおよその目安です。

実際には、申請書類の準備にも相応の時間を要します。

特に、初めて外国人材を採用する場合や、企業規模に応じて提出書類の量が異なる場合、また「特定技能」のように支援計画に関する書類が必要となる場合などは、想定以上に準備期間が長引くことがあります。

さらに、書類に不備があった場合には、修正や再提出の対応により、追加で時間を要することもあります。

したがって、申請書類の準備期間も考慮し、在留期間満了の3ヶ月前など、十分に余裕をもって準備を開始することが推奨されます。

特に不慣れな場合は、1ヶ月以上の準備期間を見込んでおくと安心です。

自社での対応が難しいと感じた場合は、早めに入管業務に詳しい行政書士に相談することも有効な手段です。

企業が注意すべき就労ビザの有効期限管理

外国人材を雇用する企業にとって、就労ビザの有効期限管理は極めて重要です。

有効期限が切れてしまうと、外国人社員は不法滞在となり、企業も不法就労助長罪に問われるリスクが発生します。

このような事態を防ぐためには、企業と外国人社員の双方で在留期間を共有し、更新のタイミングを常に把握しておくことが不可欠です

入社時に在留カードのコピーを提出してもらい、社内で有効期限リストを作成して管理するなどの対策が考えられます。

また、更新時期が近づいてきたら、企業側から外国人社員に声かけをするなどのフォローも有効です。

外国人社員が安心して日本で働き続けられるよう、企業は在留資格に関する正しい知識を持ち、適切な管理とサポート体制を構築することが求められています。

まとめ

就労ビザの在留期間は、外国人材を雇用する企業にとって重要な管理項目です。

在留資格の種類によって期間の上限は定められていますが、実際に付与される期間は法務大臣の裁量や外国人本人の状況、さらには企業の状況によって変動します。

より長い在留期間の取得を目指すためには、外国人社員への日本でのルールや納税義務に関する周知・サポート、そして企業自体の適切な労務管理とコンプライアンス遵守が重要です。

また、在留資格に関する各種申請には一定の審査期間が必要であり、それに加えて申請書類の準備にも時間を要します。

特に初めて申請を行う場合や、提出書類が多いケースでは、想定以上に時間がかかる可能性があるため、在留期間満了に余裕をもって計画的に準備を進めることが成功の鍵となります。

企業が主体的に就労ビザの在留期間を管理し、外国人社員と連携して手続きを進めることで、不法滞在のリスクを防ぎ、外国人材に安心して長く活躍してもらえる環境を整備することができます。

外国人を採用なら外国人キャリアナビ

- ✅ 成果報酬型:採用決定時のみ費用発生

- ✅ ワンストップ対応:ビザ申請〜定着支援

- ✅ 最適マッチング:経験・日本語能力を考慮

- ✅ 幅広い採用:海外・国内両方に対応