【就労ビザ更新の実践ガイド】外国人材の継続雇用に必要な知識と手続き

日本で働く外国人材にとって、在留資格の更新は、継続的な就労を可能にするための重要な手続きです。

これは本人だけでなく、受け入れる企業側にとっても見過ごせないことです。

更新漏れや準備不足は、外国人材の就労継続に支障をきたし、業務に悪影響を及ぼすリスクもあります。

そのため、外国人材を雇用する企業にとっては、定期的に在留資格の状況を確認し、更新手続きに必要な情報を把握しておくことが不可欠です。

本記事では、就労ビザ(在留資格)の更新に関する基本知識から、企業が押さえるべき申請時のポイント、必要書類、注意点、さらには不許可となった事例まで、包括的に解説します。

外国人材が安心して働き続けられる環境づくりの一助として、ぜひご活用ください。

更新の基本:【在留期間更新許可申請】と【在留資格変更許可申請】

在留期間更新許可申請:在留期間のみを更新

外国人が日本で働くためには、原則として就労が認められている在留資格(一般的に「就労ビザ」と呼ばれる)が必要です。

この在留資格には期限があり、期限が切れる前に更新手続きを行わないと、不法就労となり、本人だけでなく雇用している企業も罰則の対象となる可能性があります。

就労ビザの更新は、正式には**【在留期間更新許可申請】**といいます。

これは、現在持っている在留資格の活動内容や勤務先に変更がない場合に、在留できる期間を延長するための手続きです。

【在留期間更新許可申請】と【在留資格変更許可申請】の違い

混同しやすい手続きに【在留資格変更許可申請】があります。

これは、転職や社内での異動などにより、現在持っている在留資格で認められている活動内容や勤務先が変わる場合に行う手続きです。

例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人が、転職して別の会社で働く場合や、同じ会社内で技術分野から人文知識分野の業務に異動する場合などがこれにあたります。

【在留期間更新許可申請】は比較的スムーズに進むことが多いですが、【在留資格変更許可申請】は、新しい勤務先での活動内容や給与などが、申請する在留資格の要件に適合しているかどうかの審査が改めて行われるため、より慎重な準備が必要です。

在留期間更新の審査ポイントと条件

在留期間更新許可申請が許可されるかどうかは、申請人のこれまでの日本での在留状況と、今後の活動・生活状況に基づいて総合的に判断されます。

主に以下の点が審査のポイントとなります:

1. 現在の活動内容が在留資格に適合しているか

所持している就労ビザで認められている活動(例:技術・人文知識・国際業務)を適切に行っているかが確認されます。

採用時の職務内容と実際の業務内容に乖離がないかが重要です。

2. 滞在中の素行は善良であるか

日本の法律を遵守し、良好な生活態度を送っているかが審査されます。

「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」にも明記されている重要な点です。

過去に犯罪歴があったり、退去強制事由に該当するような行為があったりすると、素行不良と判断され、更新が難しくなります。不法就労を助長する行為もこれに含まれます。

3. 安定した生計を営めるか

日本での生活に必要な経済力があるかどうかが確認されます。これは申請人本人の収入だけでなく、扶養者の状況なども含めて判断されます。

4. 雇用条件・労働条件は適切か

外国人材が雇用されている企業での労働条件(給与、労働時間など)が、日本の労働関係法令や雇用契約に基づいて適切であるかが確認されます。

適正な労働条件は、外国人材の安定した在留を支える基盤となります。

5. 納税義務を果たしているか

所得税や住民税などの納税義務を適切に履行しているかが確認されます。税金の未納がある場合は、更新の審査に不利に働く可能性があります。

留学生が就労ビザに変更する際などに、過去の納税状況が問題となるケースもあります。

6. 在留カードに関する義務を履行しているか

在留カードは日本での身分を証明する重要な書類です。

紛失した場合の再交付申請義務を怠るなど、在留カードに関する手続きを適切に行っていない場合も、更新が難しくなる可能性があります。

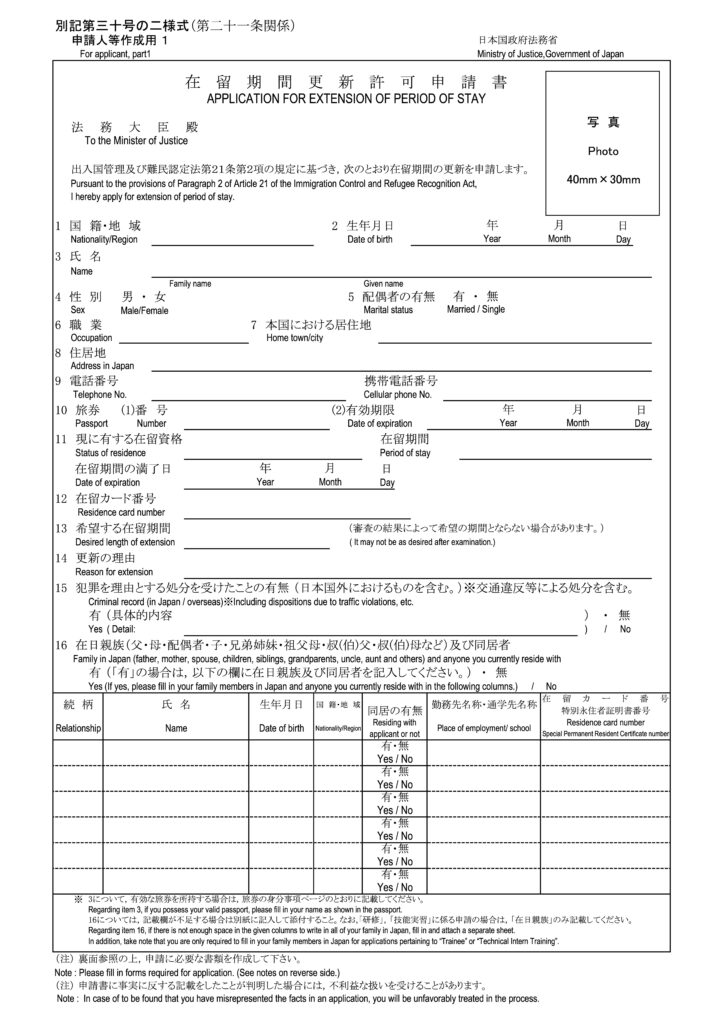

就労ビザ更新手続きの流れと必要書類、費用、期限

在留期間更新許可申請は、原則として本人が行いますが、企業が申請取次の承認を受けている場合は、企業の職員が本人に代わって申請を行うことができます。

申請の流れ

-

- 必要書類の準備

- 居住地を管轄する地方出入国在留管理官署への申請

- 審査

- 許可または不許可の通知

- 許可の場合、手数料(収入印紙)の納付

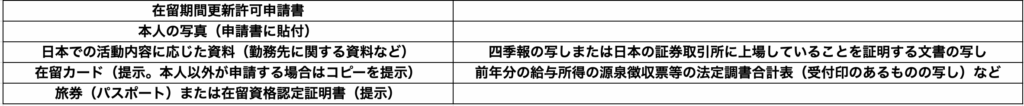

必要書類

申請には一般的に以下の書類が必要です。ただし、個々の状況や勤務先の企業規模などによって追加書類が必要となる場合がありますので、事前に法務省のウェブサイトなどで確認することが重要です。

必要な費用

申請手続き自体には費用はかかりませんが、申請が許可された場合には、手数料として6,000円分(2025年4月1日改訂)の収入印紙の購入が必要となります。

なお、オンライン申請を行う場合は、手数料は5,500円です。

この費用を企業側が負担するか本人が負担するかは、各社の社内規定により異なりますが、外国人材の雇用継続や安心感の確保という観点から、企業が費用を負担するケースも少なくありません。

申請の期限

在留期間の満了日以前であれば申請は可能ですが、通常は在留期間満了日の3か月前から申請の受付が開始されます。

申請から許可が下りるまでの期間は、入管の混雑状況や個別の審査内容によって異なりますが、一般的には2週間から1か月程度を要することがあります。

不許可となった場合に備えて再申請の時間も確保する必要があるため、できるだけ余裕を持って早めに申請することが推奨されます。

「特例期間」

申請後、在留カードの裏面には「申請中」のスタンプが押されます。

在留期間内に申請を済ませていれば、たとえ審査中に在留期限を迎えたとしても、引き続き合法的に在留を継続することが可能です。

この場合、「特例期間」に自動的に移行します。

特例期間は、在留期間満了日から2か月が経過する日、または申請結果が通知される日のいずれか早い方まで有効となります。

企業が知っておくべき注意点と不許可事例

外国人材の就労ビザ更新を円滑に進めるためには、企業側の理解とサポートが不可欠です。特に以下の点に注意が必要です。

在留期間の把握と管理

外国人材の在留期間は個々人によって異なります。

採用企業は、雇用している外国人材の在留期間を正確に把握し、期限が切れる前に本人に更新手続きを促すなどの管理を行う必要があります。

在留期限を過ぎてしまうと不法滞在となり、大きな問題に発展します。

申請取次について

企業が外国人材に代わって申請手続きを行うには、「申請取次」の承認が必要です。

この承認を受けるためには、所定の研修を修了する必要があります。

申請取次が可能になれば、本人に代わって出入国在留管理官署への申請書類の提出などを行うことができ、外国人材の負担を軽減できます。

就労ビザ更新が不許可となるケース

審査ポイントでも述べたように、以下のようなケースでは就労ビザの更新が難しくなる可能性があります。

- 素行不良: 法律違反やその他の問題行動

- 資格外活動: 許可されていないアルバイトなどを行うこと

- 納税義務の不履行: 税金の滞納

- 雇用状況の変動: 採用時の条件と実際の労働条件が大きく異なる場合や、企業の経営状況が著しく悪化した場合なども影響する可能性があります。

- 提出書類の不備・虚偽申請: 申請書類に不備があったり、虚偽の内容を記載したりした場合は、不許可の大きな要因となります。

不許可となった場合でも、再申請や別の在留資格への変更申請などが可能な場合もありますが、不許可の原因を正確に把握し、適切な対応をとる必要があります。

まとめ:外国人材の定着のために

就労ビザの更新は、外国人材が日本で安心して働き続けるために欠かせない手続きです。

企業にとっても、優秀な人材を継続的に雇用し、業務を安定させるために、在留資格やその更新要件について正しく理解しておくことが重要です。

在留期間更新許可申請は、在留資格や活動内容に変更がない場合に行う手続きであり、転職や業務内容の変更がある場合には在留資格変更許可申請が必要となります。

どちらの場合も、これまでの活動実績や生活状況、納税状況などが総合的に審査されます。

企業が外国人材の在留期限を正しく把握し、更新時期を見逃さず、必要に応じて申請取次制度などを活用して適切にサポートを行うことは、外国人材の安心と職場への定着に直結します。

不許可事例に学びながら、計画的に申請準備を行うことが、トラブルを防ぐ鍵となります。

外国人材のビザ手続きに不安がある企業様や、社内での対応が難しいと感じているご担当者様は、ぜひ一度、弊社までご相談ください。

専門知識と豊富な経験をもとに、貴社の状況に応じた最適なサポートをご提案いたします。

外国人材の安定雇用を通じて、企業のさらなる成長と多様化の実現をお手伝いいたします。

外国人を採用なら外国人キャリアナビ

- ✅ 成果報酬型:採用決定時のみ費用発生

- ✅ ワンストップ対応:ビザ申請〜定着支援

- ✅ 最適マッチング:経験・日本語能力を考慮

- ✅ 幅広い採用:海外・国内両方に対応