特定技能とは?技能実習との違い・制度の仕組み・採用方法を徹底解説!

「特定技能」とは? 2019年4月に創設された「特定技能」は、日本国内で人手不足が深刻な特定産業分野(12分野14業種)で即戦力となる外国人材の就労を可能にする在留資格です。

技能実習制度の目的と特定技能の違い

「技能実習」制度の主な目的は、日本で習得した技術を母国に持ち帰り、国際貢献を果たすことにあります。

したがって、技能実習制度では単純労働は認められておらず、高度な技術を必要とする作業が対象となります。

また、技能実習は一時的な滞在を前提としているため、家族の帯同は許可されていません。

技能実習生はプログラム終了後に母国へ帰国し、その技術を生かして母国の発展に寄与することが期待されています。

一方で、「特定技能」制度は、日本国内の労働力不足を補うために設けられた在留資格です。

この在留資格では、外国人が単純労働を含む幅広い業務に従事することが可能となっており、日本国内で長期間働くことが許可されています。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれの在留期間や家族帯同の可否、求められる技能レベルなどに違いがあります。

特定技能の種類

特定技能1号の特徴

16分野、通算で上限5年の在留が可能。家族帯同は不可。

企業または登録支援機関によるサポートが義務です。

1号は相当程度の知識や経験を必要とする業務に従事する外国人向けで、学力は関係ありません。

試験で就労に必要な技能レベルを確認し、即戦力として働ける人材が対象です。

在留期間は通算5年、直接雇用が基本ですが、農業と漁業のみ派遣雇用が可能です。

また、特定技能1号は今後4分野が追加される予定です。

特定技能2号の特徴

11分野(介護分野を除く)、更新回数の上限がなく、永住権取得も可能。家族帯同が認められます。

2号は熟練した技能を有する業務に従事する外国人向けで、試験に合格した技能レベルの高い人材が対象です。

更新回数に上限はなく、家族帯同が認められ、永住権の取得も可能です。

外食業と漁業では日本語能力試験N3以上が求められます。受け入れ企業によるサポートは不要です。

企業の要件

特定技能外国人を受け入れるために企業は特定産業分野に属し、協議会へ加入し、特定技能外国人1号への支援計画を策定する必要があります。

採用のメリット

特定技能は外国人労働者が幅広い業務に従事できるため、企業にとって採用の幅が広がるメリットがあります。

また、技能実習制度が廃止され、育成就労制度が施行されることにより、特定技能への移行が前提となります。

これにより、外国人労働者のキャリアパスが明確になり、家族帯同も可能となるため、採用しやすくなることが期待されます。

特定技能1号の取得要件

外国人が特定技能1号の在留資格を取得するためには、主に2つのルートがあります。

一つ目は、特定技能評価試験と日本語試験に合格することです。

各特定産業分野ごとに試験内容や会場が異なり、日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)200点以上の合格が必要です。

二つ目は、技能実習2号を良好に修了し、特定技能1号に移行することです。

技能実習2号を良好に修了した場合、日本語試験は免除され、技能試験も関連性がある場合は免除されます。

関連性がない場合は、再度技能試験を受ける必要があります。

特定技能の試験内容

特定技能の試験制度は、各分野の業務に関連した技能試験と日本語能力試験の2つで構成されています。

技能試験は、即戦力として働くための知識や技術を確認するもので、学科試験と実技試験があります。

日本語能力試験は、N4以上の日本語理解力が求められ、日本国内外で受験が可能です。

このように、技能実習制度と特定技能制度にはそれぞれ異なる目的と要件があります。

適切な支援と管理を行うことで、外国人労働者が日本で安心して働ける環境を整えることが重要です。

日本語能力試験と国際交流基金日本語基礎テストの概要

日本語能力試験(JLPT)のN4レベルは、基本的な日本語を理解する力を示します。

具体的には、身近な話題について基本的な語彙や漢字を用いて書かれた文章を読み理解でき、日常的な場面においてややゆったりしたスピードで話される会話をほぼ理解できるレベルです。

一方、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)」は、日本語能力試験よりも実施頻度が高く、再試験の際にも便利です。

この試験は総合得点が250点満点で、200点以上を取得することで特定技能1号の要件を満たします。

CBT方式(コンピューターベーストテスト)を採用しており、パソコンやタブレットを使用して受験するため、判定結果がその場で表示されます。

特定技能2号の要件

特定技能2号の取得要件は非常にシンプルで、該当する分野ごとの試験に合格することです。

特定技能2号の試験は2023年秋頃から開始されましたが、分野によってはまだ未実施のものもあります。

主な要件は以下の通りです:

- 技能水準の試験に合格すること

- 分野によっては日本語能力試験N3以上の合格が必要

- 指導・管理等の実務経験が求められる場合がある

- 企業の人間が受験申込を行う必要があり、外国人本人は申込できない場合がある

企業が特定技能外国人を採用する3つの方法

「技能実習」から在留資格「特定技能」に移行

企業が特定技能外国人を採用する主な方法は以下の3つです:

①「技能実習」から在留資格「特定技能」に移行

技能実習から特定技能への変更が可能です。

日本語試験不要、移行対象分野への在留資格変更であれば特定技能試験も不要です。

②在留資格「留学」から「特定技能」に切り替え

在留資格「留学」を持つ外国人を「特定技能」に切り替えて採用する方法です。

留学生は「技術・人文知識・国際業務」への変更を希望することが多いですが、学歴との関連性が求められるため難しい場合があります。

特定技能であれば、学歴との関連性は不要なため、取得のハードルが下がります。

③海外から外国人を呼び特定技能の在留資格を取得

海外から外国人を招き、特定技能の在留資格を取得してもらう方法です。

特定技能1号の外国人に対する企業の支援義務

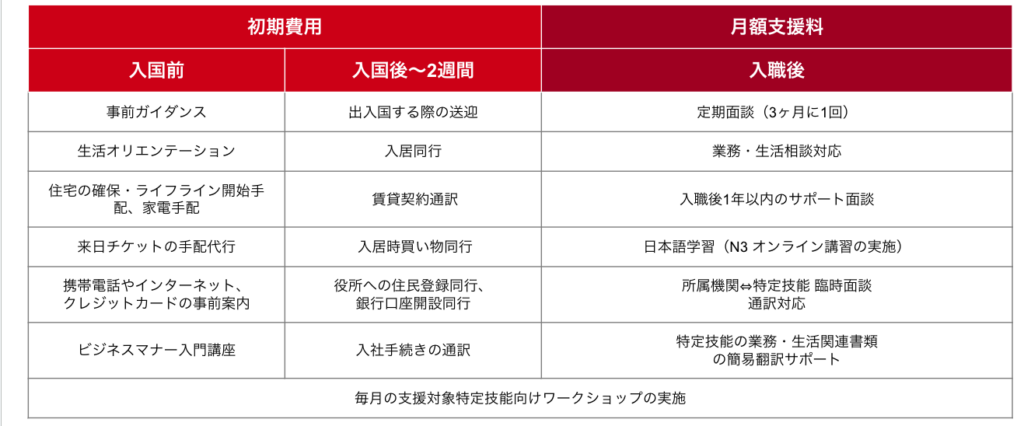

参照:出入国在留管理庁

特定技能1号の外国人を受け入れる企業(受入れ機関)は、特定技能外国人が業務や日常生活を円滑に行えるようにするための「支援計画」を作成し、実行する義務があります。

これにより、外国人労働者が日本で安心して働き、生活できる環境を提供することが求められています。

この支援には、職場での指導や生活上のサポートが含まれます。

なお、特定技能2号の外国人に対しては企業の支援義務はありません。

特定技能2号の外国人は、日本での生活経験が長く、日本語能力も高いことから、企業の支援なしでも生活できる状態にあります。

それでも、企業が希望する場合は、支援を続けることが可能です。

登録支援機関の役割

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、外国人の支援を登録支援機関に委託することができます。

登録支援機関は、出入国管理局から認定を受けた機関で、外国人の支援計画の作成や実行を代行します。

これにより、企業は通常業務に専念しながら、外国人労働者に必要な支援を提供することができます。

特定技能2号の外国人は、登録支援機関の支援対象外となっています。

登録支援機関に支援を委託する場合

企業が特定技能外国人を受け入れる際、2年間外国人の在籍がない場合は、自社での支援ができないため、登録支援機関に全ての支援業務を委託する必要があります。

また、登録支援機関の業務を一部だけ実施することは法令違反となるため、全ての支援業務を委託しなければなりません。

これにより、外国人労働者が適切なサポートを受けることが保証されます。

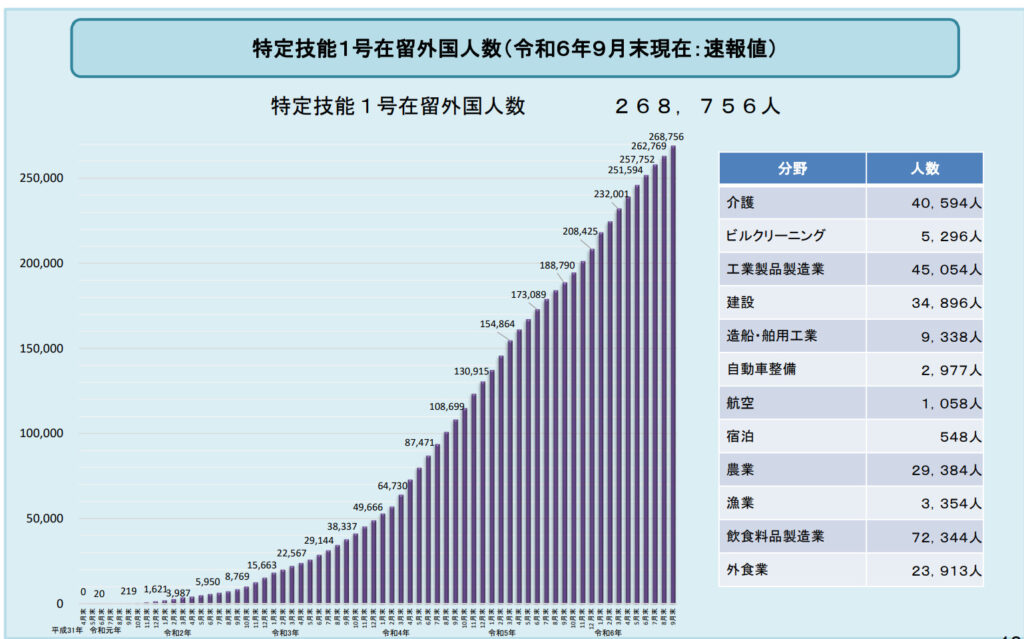

特定技能の現状と課題

特定技能制度は制度変更や対象分野の拡大など、常に変化しています。

在留者数は急増しており、特定技能制度は人手不足の解決策として期待されていますが、いくつかの課題も存在します。

技能実習制度の廃止と育成就労制度の創設

特定技能の在留者数が増加している一因として、技能実習生が特定技能に移行していることが挙げられます。

しかし、技能実習制度には多くの問題があり、見直しが行われ、廃止が決定されています。

これに代わる制度として「育成就労制度」が創設されました。

この制度は特定技能制度への移行を前提としており、2年間で特定技能1号に移行できるスキルを育成するものです。

育成就労で2年、特定技能で5年就労し、特定技能2号を取得すれば、家族を呼び寄せて就労し続けることができます。

費用面の課題

特定技能外国人の雇用には、紹介料や登録支援機関への支援費用などがかかり、特に資金力のない中小企業にとっては高いハードルとなっています。

まとめ

特定技能は、外国人労働者が単純労働を含む幅広い業務に従事できる在留資格です。

日本の深刻な人手不足を背景に、外国人労働者の受け入れが進められており、特定技能はその一環として重要な役割を果たしています。

企業は、外国人労働者を採用する際に特定技能の取得を検討し、適切な支援体制を整えることが求められます。

外国人を採用なら外国人キャリアナビ

- ✅ 成果報酬型:採用決定時のみ費用発生

- ✅ ワンストップ対応:ビザ申請〜定着支援

- ✅ 最適マッチング:経験・日本語能力を考慮

- ✅ 幅広い採用:海外・国内両方に対応