知らないと危険!在留資格が取り消される原因と企業が取るべき対応策

「うちの外国人社員に限って、まさか…」そう思っていませんか?

真面目に働いている外国人材でも、ふとしたきっかけで「在留資格を取り消される」リスクに直面することがあります。

これは決して他人事ではない、企業が知っておくべき重要な問題です。

本記事では、外国人材雇用において見落とされがちな「在留資格取り消し」のリスクに焦点を当て、その原因、影響、そして雇用主として行うべき対策を詳しく解説します。

在留資格取り消し制度とは

日本の在留資格制度は、外国人が合法的に日本に滞在し、活動を行うための枠組みです。

しかし、中には不正な手段で在留資格を取得したり、与えられた在留資格の範囲を超えた活動を行ったりするケースも存在します。

こうした不適切な在留を防ぎ、日本の秩序を維持するために設けられているのが「在留資格取り消し制度」です。

この制度は、外国人が虚偽の申請をして在留資格を取得した場合や、在留資格で定められた活動を一定期間行わない場合に、その在留資格を取り消すことができるとするものです。

2016年11月には、偽装滞在者への対応を強化するため入管法が改正され、取消事由が追加されました。

これにより、在留資格で定められた活動を行っておらず、かつ他の活動を行っている、または行おうとしている場合には、たとえ3ヶ月が経過していなくても在留資格の取り消しが可能となり、より迅速な対応が可能になっています。

企業にとって、雇用している外国人材の在留資格が取り消されることは、その人材を雇用し続けることができなくなることを意味します。

これは事業計画や他の従業員への負担増など、業務に大きな影響を及ぼす可能性があります。

特に中小企業にとっては、「在留資格の取り消し」は決して他人事ではない、十分に理解しておくべきリスクと言えるでしょう。

在留資格が取り消される3つの主要な事由と具体例

入管法第22条の4第1項には、在留資格が取り消される10の事由が定められていますが、これらは大きく3つに分類できます。

1. 不正な手段による在留資格の取得

これは、犯罪などにより本来日本に上陸できない人物が「該当しない」と偽ったり、在留資格の要件を満たしていないにも関わらず虚偽の書類を提出したりして、不正に上留資格を取得した場合を指します。

2. 在留資格に基づいた活動を行わない、またはそれ以外の活動を行う場合

これは、与えられた在留資格で認められている活動を一定期間行っていない場合や、本来の在留資格とは異なる活動を専ら行っている場合です。

具体的な事例としては、以下のようなケースがあります。

- 「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、配偶者と離婚した後、6ヶ月以上配偶者としての活動を行っていない場合。

- 「留学」の在留資格を持つ学生が、学業をおろそかにし、資格外活動(アルバイトなど)を主な活動としている場合。出席率が著しく低いなどがこれに該当します。

3. 中長期在留者の住居地関連の届け出義務違反

これは、日本に中長期滞在する外国人が、虚偽の住居地を届け出たり、住居地が決まったにも関わらず90日以内に届け出を行わない場合です。

原則として、住居地が決まってから14日以内に届け出る必要があります。

取り消しの対象とならない「正当な理由」

ただし、上記のような活動を行わない、または届け出を行わないことについて「正当な理由」があると判断される場合は、在留資格取り消しの対象とはなりません。

例として、以下のようなケースが挙げられます。

- 「就労」の在留資格を持つ外国人が、勤務先を退職した後に積極的に再就職活動を行っている場合。新型コロナウイルス感染症の影響で再就職先が見つけにくい状況なども考慮される可能性があります。

- 日本人や永住者の配偶者であっても、離婚調停中など、配偶者としての活動を行えないやむを得ない事情がある場合。

- 頻繁な海外出張などで日本国内に一定の住居を持たない、短期滞在を繰り返すようなケース。

在留資格取り消しの現状

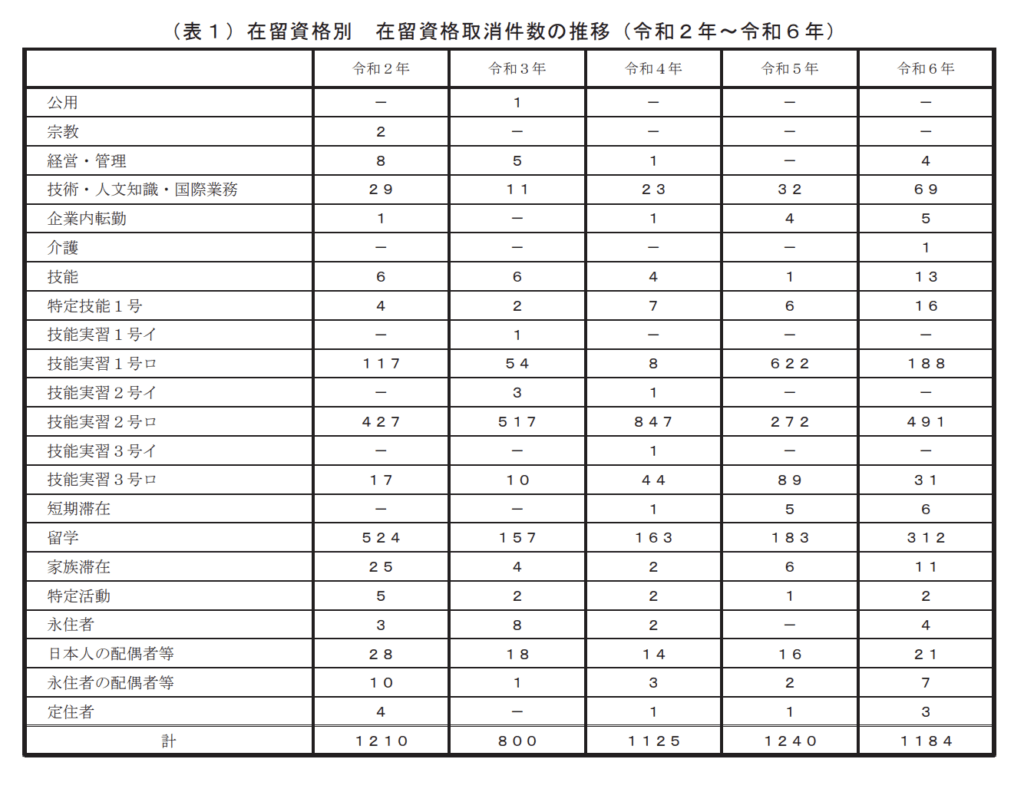

法務省の統計によると、令和6年には1184件の取り消しがあり、前年と比較して21.9%増加しています。

これは令和5年の1240件と比べると4.5%の減少となっています。

在留資格別の内訳を見ると、「技能実習」が710件(60.0%)と最も多く、次いで、「留学」が312件(26.4%)、「技術・人文知識・国際業務」が69件(5.8%)となっています。

「技能実習」での取り消しが多い背景には、転職が認められない制度下で、労働環境への不満などから失踪し、他の場所で不法就労するケースが多いことが考えられます。

一方、「留学」での取り消しは、学業を怠り、資格外活動(アルバイト)に時間を費やすといった、在留資格で認められた活動以外の活動を行ったことによるものが多数を占めていると推測されます。

ただし、留学生の資格外活動超過の場合は、在留資格の更新が不許可となるケースもあり、必ずしも取り消しに至るわけではないため、実態としてはさらに多くの留学生が資格外活動の制限を超えて活動している可能性も指摘されています。

取り消し事由別に見ると、第6号が761件(64.3%)と最も多く、次いで、第5号が303件(25.6%)、第2号が72件(6.1%)となっています。

これらは前述の「在留資格に定められた活動をしていない場合、あるいは本来の活動以外の活動を行っていた場合」に該当する事由です。

在留資格が取り消された場合のその後

在留資格が取り消された場合、その後の対応は取消事由によって異なります。

退去強制

不正な手段(虚偽の申請など)で在留資格を取得した場合は、直ちに退去強制の対象となります。

また、在留資格に基づいた活動を行っていない場合でも、外国人が逃亡するおそれがあると判断される場合も退去強制の対象となり得ます。

退去強制とは、日本の安全や利益を守るために、不法に滞在する外国人を強制的に国外へ退去させる手続きです。

出国準備期間

上記のケース以外で在留資格が取り消された場合は、30日を上限とする出国準備期間が指定されます。この期間内に自主的に日本から出国する必要があります。

指定された期間内に自主的に出国した場合、在留期間内に正常に出国した場合と同様に扱われ、特段のペナルティはありません。

これは、厳格な措置よりも、不適切な外国人に早期に帰国を促すという法の趣旨に基づいています。

ただし、指定された出国準備期間内に出国しなかった場合は、退去強制の対象となるだけでなく、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金に処される可能性があり、あるいはこれらが併科される刑事罰の対象となります。

上陸拒否期間

日本から退去強制された外国人、または出国命令を受けて出国した外国人には、一定期間日本への入国が許可されない「上陸拒否期間」が課されます。

上陸拒否期間は、過去の違反歴によって異なります。

| 上陸拒否期間 | |

|---|---|

| いわゆるリピーター(過去に複数回退去強制または出国命令により出国した者) | 退去強制された日から10年 |

| 過去に1回のみ退去強制された者 | 退去強制された日から5年 |

| 出国命令により出国した者 | 出国した日から1年 |

なお、日本や海外の法令に違反して1年以上の懲役・禁錮に処せられた者や、麻薬・覚醒剤などの取締法に違反して刑に処せられた外国人は、上陸拒否期間の定めがなく、原則として永久に日本に入国することができません。

出国命令制度

出国命令とは、不法残留している外国人が自ら入国管理局に出頭し、早期の帰国を希望する場合に、収容せずに日本からの出国を許可する制度です。

これは、長期収容による人道的問題や収容施設の逼迫を回避するための制度といえます。

在留資格取り消しの手続き

法務大臣が外国人の在留資格を取り消す場合、入国審査官は対象となる外国人から意見を聴取する手続きを行う必要があります。

対象者には「意見聴取通知書」が送付され、指定された期日に出頭して意見を述べたり、証拠を提出したりする機会が与えられます。

しかし、対象の外国人が正当な理由なく意見聴取に応じない場合は、意見聴取を行わずに在留資格の取り消しが行われることもあります。

雇用している外国人に意見聴取通知書が届いたら

もし、雇用している外国人従業員に在留資格に関する意見聴取通知書が届いた場合、企業としては以下の点に留意し、対応することが重要です。

まず、本人から丁寧に事情を聴取してください。

もしかしたら、正当な理由があるのにそれが伝わっていない、あるいは誤解されている可能性も考えられます。

その上で、必要であれば会社として協力できる書類の準備を検討したり、行政書士などの専門家を紹介したりするなど、問題解決に向けて共に取り組む姿勢を示すことが、外国人従業員の安心につながります。

ただし、もしその外国人従業員が失踪者であるなど、明らかに不法な状態で雇用している場合は、企業側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

不法就労助長罪は、不法就労であると知りながら外国人を雇用したり、あっせんしたりする行為を取り締まる法律であり、違反した場合には罰則が科せられます。

知らなかったでは済まされない場合もあるため、外国人材を雇用する際には、在留資格や就労の可否について十分に確認することが不可欠です。

まとめ

在留資格の取り消し制度は、日本の適正な出入国管理と在留を維持するために重要な役割を果たしています。

この制度により、不正な在留や活動を行う外国人を速やかに国外に退去させることが可能となります。

企業が外国人材を採用・雇用するにあたっては、この在留資格取り消し制度について正しく理解しておくことが不可欠です。

取消事由に該当するケースや、それに伴うリスクを把握することで、未然にトラブルを防ぐことができます。

もし雇用している外国人従業員に在留資格に関する問題が生じた場合は、まずは本人の状況を確認し、必要に応じて専門家への相談や、会社として協力できる範囲での支援を検討することが重要です。

同時に、企業自身が不法就労助長罪などのリスクを負わないよう、外国人材の雇用においては常に適正な手続きと確認を行う必要があります。

外国人材は、少子高齢化が進む日本にとって貴重な労働力であり、多様な視点や能力をもたらしてくれます。

しかし、在留資格の問題は、予期せぬ形で事業に影響を与える可能性があります。

在留資格制度への理解を深め、適切な対応策を講じることで、外国人材と共に安心して働ける環境を整備していくことが、これからの企業経営には求められています。

外国人を採用なら外国人キャリアナビ

- ✅ 成果報酬型:採用決定時のみ費用発生

- ✅ ワンストップ対応:ビザ申請〜定着支援

- ✅ 最適マッチング:経験・日本語能力を考慮

- ✅ 幅広い採用:海外・国内両方に対応