高度人材(ビザ)とは?その仕組みと企業にとっての活用ポイントを解説

日本の労働力不足が深刻化する中、企業にとって優秀な外国人材の確保は重要な課題となっています。

その中でも、高度なスキルや専門知識を持つ外国人材に対して優遇措置を提供する「高度専門職」(高度人材ポイント制)は、企業の採用戦略において大きなメリットをもたらします。

本記事では、「高度専門職」(高度人材ポイント制)の概要、優遇措置、企業が活用するメリットについて詳しく解説します。

なぜ日本は高度外国人材を求めているのか?

労働力不足と高度人材の重要性

日本は少子高齢化の影響で、労働人口が年々減少しています。

特に、技術・研究・経営などの分野では、即戦力となる高度人材の確保が急務となっています。

政府の高度人材受け入れ施策

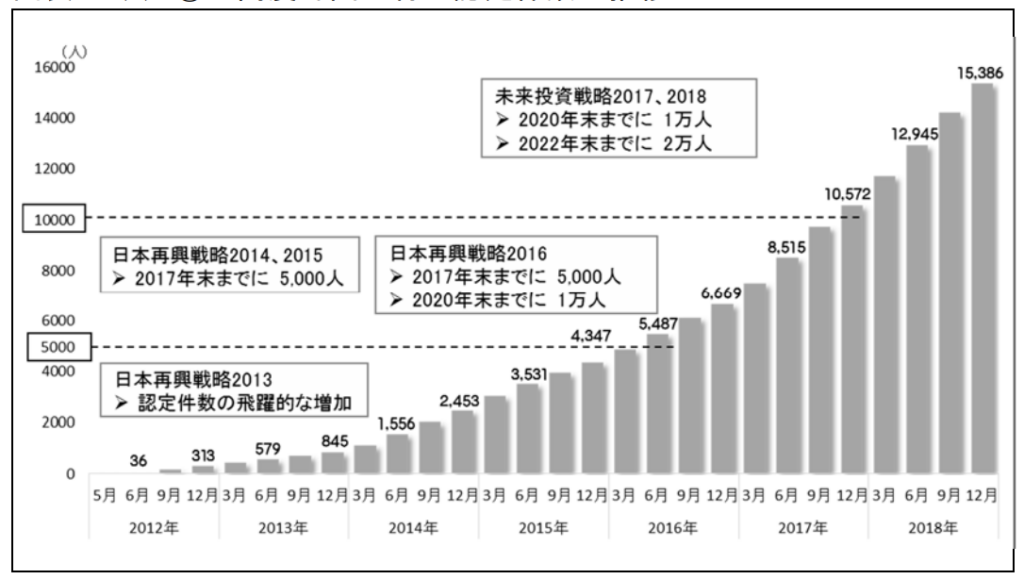

日本政府は、高度な専門性を持つ外国人材の受け入れを促進するため、2012年に「高度外国人材ポイント制」を導入しました。

この制度では、学歴・職歴・年収などに応じてポイントが加算され、70点以上を獲得すると在留資格「高度専門職」の取得が可能になります。

政府の目標として、2020年までに高度人材1万人の受け入れを掲げていましたが、2017年時点で既に10,572人が認定され、目標を達成しました。

現在は、2022年末までに2万人の受け入れを目指し、さらに制度の拡充が進められています。

「高度専門職」(高度人材ポイント制)の種類と要件

高度専門職1号(高度人材ポイント制)

高度専門職1号は、以下の3つのカテゴリーに分類されます。

- 高度学術研究活動(1号イ):大学や研究機関での研究、教育活動(例:教授、研究者)

- 高度専門・技術活動(1号ロ):自然科学・人文科学分野の専門職(例:エンジニア、コンサルタント)

- 高度経営・管理活動(1号ハ):日本企業での経営・管理業務(例:企業のCEO、経営幹部)

高度専門職1号は、学歴・職歴・年収・研究実績などの項目ごとにポイントが付与され、合計が70点以上で取得可能となります。

高度専門職2号(1号取得者向け)

高度専門職2号は、1号で3年以上の活動実績がある人が対象となります。

1号と比べて以下のような違いがあります。

- 在留期限が無期限

- ほぼ全ての就労資格で活動可能

- より柔軟な就労条件

また、高度専門職2号と永住権との違いについても注意が必要です。

以下の表をご参照ください。

| 比較項目 | 高度専門職2号 | 永住権 |

|---|---|---|

| 在留期限 | 無期限 | 無期限 |

| 就労義務 | 必須 | なし |

| 取得条件 | 高度専門職1号で3年以上 | 原則10年以上の在留歴 |

「高度専門職」(高度人材ポイント制)の優遇措置

高度専門職1号の優遇措置

- 複数の在留活動が可能(例:大学で研究活動をしながら関連する事業の経営)

- 最長5年の在留期間付与

- 最短1年で永住権申請が可能

- 配偶者の就労制限なし

- 親の帯同が認められる(一定条件あり)

- 家事使用人の帯同が可能(一定条件あり)

- 入国・在留審査の優先処理(入国事前審査は申請受理から10日以内、在留審査は5日以内)

高度専門職2号の優遇措置

- 在留期限の撤廃

- 全ての就労資格に該当する活動が可能

- 高度専門職1号の優遇措置をすべて適用

企業が「高度専門職」を活用するメリット

柔軟な職務アサインが可能

通常の就労ビザでは、職種ごとに厳格な制限がありますが、在留資格「高度専門職」は業務の幅が広く、職種を超えた異動が可能です。

例えば、エンジニアをマーケティング職へ異動させることも考えられます。

長期雇用が可能

在留期間が5年と長く、さらに高度専門職2号の場合は無期限となるため、安定して外国人材を雇用することができます。

外国人材自身も日本での生活基盤が築きやすく、更新手続きの負担が軽減されます。

採用コスト・手続きの負担軽減

在留資格「高度専門職」を取得した外国人材は、永住権取得のハードルも低いため、日本での定住を視野に入れた採用が可能です。

企業側にとっても、頻繁な在留資格の更新手続きが不要となり、管理負担が大幅に軽減されます。

まとめ

「高度専門職」(高度人材ポイント制)は、高度なスキルや専門性を持つ外国人材の採用を支援する制度です。

企業にとっても、柔軟な職務配置が可能となり、長期的な雇用がしやすくなるなど、多くのメリットがあります。

今後、日本のグローバル化が進む中で、優秀な外国人材の採用を検討している企業は、「高度専門職」(高度人材ポイント制)の活用を積極的に進めるべきでしょう。

外国人を採用なら外国人キャリアナビ

- ✅ 成果報酬型:採用決定時のみ費用発生

- ✅ ワンストップ対応:ビザ申請〜定着支援

- ✅ 最適マッチング:経験・日本語能力を考慮

- ✅ 幅広い採用:海外・国内両方に対応