【外国人採用の基礎知識】メリット・デメリット・手続きまでわかりやすく解説

外国人採用の需要とそのメリット・デメリット

近年、日本における外国人採用の需要が急速に増加しています。

その背景には、少子高齢化による労働力不足が深刻化している現状が挙げられます。

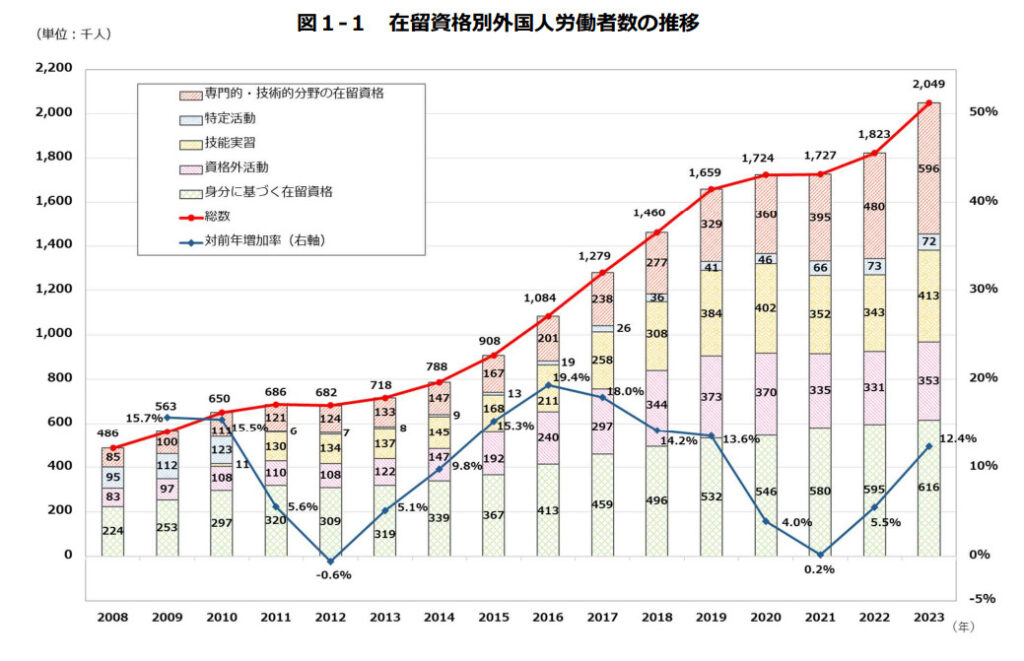

厚生労働省が発表した令和5年10月末時点での外国人労働者数は2,048,675人に達し、前年より225,950人増加しました。

この数字は、平成19年に外国人雇用状況の届出が義務化されて以降、過去最高を記録しています。

このような動向からも、外国人労働者が日本の経済や社会において重要な役割を果たしていることが明確に分かります。

しかし、外国人を採用することが万能な解決策というわけではありません。

外国人採用には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。それぞれを具体的に見ていきましょう。

参照:厚生労働省

外国人採用の4つのメリット

若手人材の確保が容易

外国人労働者は若年層が多く、日本国内で人材不足が顕著な分野において、即戦力となることが期待されます。

特に地方の企業においては、外国人労働者を採用することで、人材確保がしやすくなる点が大きな利点です。

地方への応募が集まりやすい

日本人に比べ、外国人労働者は地方の職場にも積極的に応募する傾向があります。

交通の便が良かったり、労働条件が魅力的であったりする場合、地方の企業でも人材確保が容易になります。

助成金や補助金の活用が可能

外国人雇用に関連する助成金や補助金が国や地方自治体から提供されているため、これを活用することで企業の負担を軽減することができます。

多言語対応が可能

外国人労働者の採用により、英語や中国語などの多言語対応が可能になります。

これにより、インバウンド需要への対応や、海外市場進出の足掛かりを作ることができます。

外国人採用の4つのデメリット

文化や習慣の違いへの配慮が必要

外国人労働者の文化や習慣は多様であり、日本人とは異なる価値観や行動基準を持つことが少なくありません。

これにより、職場でのコミュニケーションや業務の進め方においてトラブルが生じる可能性があります。

意思疎通の難しさ

日本語能力のレベルや文化的な違いから、意思疎通がスムーズにいかないことがあります。

特に、細かいニュアンスや暗黙の了解を伴う日本の職場文化では、この問題が顕著になる場合があります。

手続きの煩雑さ

外国人労働者を雇用する際には、在留資格の取得や雇用契約書の作成、渡航準備など、通常の採用プロセスよりも多くの工数が必要です。

また、採用から入社までの期間が長くなることも課題です。

雇用ルールの知識が必要

外国人労働者を雇用する際には、日本の労働法だけでなく、外国人雇用に特化したルールや規定についても理解しておく必要があります。

これには担当者の学習や新しいシステムへの適応が求められます。

外国人採用までの流れ

外国人採用のステップとその流れについて、特に国内在住と海外在住の候補者について詳しく見ていきましょう。

採用から入社までに要する時間は、国内在住者であれば比較的早くなることが一般的です。

これは、渡航準備などの必要がないため、国内在住者のほうが手続きがスムーズに進むからです。

反対に、海外からの採用の場合、渡航の手続きや準備に時間がかかるため、全体的に1ヶ月程度の期間が必要となることが多いです。

また、在留資格の種類によって必要な手続きやステップは異なりますが、国内在住の外国人を採用する場合の基本的な流れは、以下の通りです。

外国人採用の流れ

- 求人募集を行う

- 在留資格・在留カードの確認

- 選考(面接等)

- 手続き・雇用契約の締結

- 在留資格申請・変更手続き

- 入社準備・入社

外国人へ求人募集をかける

外国人を採用する方法として、主に3つのアプローチがあります。

- 自社のウェブサイトや求人サイトへの掲載

- 人材紹介会社の活用

- 既存の外国人社員や知人からの紹介

自社サイトや求人サイトの掲載

求人情報を自社のウェブサイトや求人サイトに掲載して募集をかける方法です。

日本人の採用と基本的な流れは変わりませんが、外国人の採用となると、雇用手続きや在留資格の確認、行政書士に依頼する場合などで、企業が全ての管理を行う必要があります。

この場合、費用は抑えられますが、初めて外国人を採用する際には、在留資格に関する手続きが難しいことがあるため、慎重に進める必要があります。

人材紹介会社の活用

外国人採用専門の人材紹介会社に依頼する方法もあります。

人材紹介会社は、外国人雇用に特化した知識を有しており、特に外国人採用が初めての場合や、複数人を採用したい場合に便利です。

企業側は紹介会社に必要な条件を伝えるだけで、マッチングや応募者のスクリーニングを依頼できます。

ただし、紹介会社の選定には注意が必要です。信頼できる会社を選ぶことが重要で、認可を受けた人材紹介会社と取引を行うことが基本です。

既存の外国人社員や知人からの紹介

自社に在籍している外国人社員やその知人から紹介を受ける方法です。

この方法では、同じ国籍の外国人同士でコミュニティが築かれていることが多く、信頼関係があるため、ミスマッチを防ぎやすくなります。

さらに、既に知っている人が同じ職場で働くことによって、心理的な安全性が高まり、定着にも繋がりやすくなります。

在留資格・在留カードの確認

応募者が国内在住の場合、次に行うべきは在留カードの確認です。

まず、「在留カード」が有効であり、偽造されていないかどうかを確認します。

カードの有効期限が切れていないことをチェックし、就労に制限がある場合には、応募者の在留資格が希望する業務に適しているかを見極めます。

就労制限がある場合でも、「資格外活動許可」を取得していれば、制限付きで働くことが可能な場合もあります。

面接

在留資格に問題がないことを確認した後は、面接を行います。

外国人採用における面接では、日本人と同じように人物やスキルを評価することが大切ですが、特有の注意点もあります。

例えば、応募者の日本語能力が高いことを理由に、「業務に適任だ」と早合点してしまうことがありますが、日本語が得意でも業務に適した経験があるかは別問題です。

特に文化や習慣が異なるため、応募者がどのような業務経験をしてきたかを具体的に確認することが求められます。

手続き・雇用契約の締結

外国人の場合、雇用契約書が特に重要となります。

これは、契約社会が一般的な国々の出身者であることが多いため、口頭の約束だけでは不十分と考える場合があるためです。

契約書は、母国語で作成し、しっかりと理解してもらうことが大切です。

特に、言葉の壁や文化の違いがあるため、誤解やトラブルを避けるためにも、全て書面で確認を取ることが推奨されます。

在留資格申請・変更手続き

海外在住の外国人を採用する場合、入国のためには在留資格の申請が必要です。

国内在住の外国人の場合でも、在留資格の変更が求められることがあります。

特定技能などの資格を持つ外国人の場合、転職時に在留資格変更が必要となる場合があります。

申請に必要な書類は多く、申請の際には企業側のサポートが求められることが多いため、適切に手続きを行うための知識が必要です。

申請が不許可になった場合、再申請を行う必要があり、入社の時期が遅れてしまう可能性もあるため、慎重な対応が求められます。

入社準備

在留資格の申請が完了した後、入社の準備を進めます。

海外からの外国人の場合、住居の手配や引越しの準備、さらには日本での生活に関するサポートが必要となります。

住居の確保、銀行口座の開設、ライフライン(電気・水道・ガス)の契約、航空券の手配など、生活に必要な事務手続きを並行して行う必要があります。

また、事前のオリエンテーションや研修を実施し、日本の生活や企業文化にスムーズに適応できるように支援することが求められます。

このように、外国人を採用するプロセスは多岐にわたり、手続きや文化的な配慮が必要です。

しかし、適切に対応することで、企業にとっては非常に有益な人材を得ることができるでしょう。

外国人採用を成功させるために

外国人採用には、多くのメリットがある一方で、適切な準備と対応が不可欠です。

採用を進める際には、事前に文化的背景や言語能力を考慮し、フォロー体制を整えることが重要です。

また、採用後の手続きや職場でのサポートをスムーズに進めるために、担当者が十分な知識を持つことも必要です。

少子高齢化が進む日本において、外国人労働者の採用は、今後さらに重要性を増すと考えられます。

競争が激化する前に、積極的に取り組むことで、企業の成長を促進させる大きなチャンスとなるでしょう。

外国人採用を行う際に最初に理解しておくべき重要なポイントがあります。

多くの採用担当者は、外国人でも日本人と同じように採用すれば問題ないと考えがちですが、実際には外国人採用には特有の手続きや法的な規定があり、日本人の採用とは異なる点が多いです。

ここでは、外国人採用を行う前に必ず知っておくべきルールについて詳しく説明します。

雇用できる外国人と雇用できない外国人がいる

外国人の採用にあたって最も重要なことは、全ての外国人を無条件で採用できるわけではないという点です。

雇用できる外国人には明確な条件があり、これを満たしていない外国人を雇用することは違法となります。

日本で雇用できる外国人の条件

在留カードを所持していること

在留カードは、日本に3ヶ月以上滞在している外国人に交付される身分証明書です。

このカードには外国人の名前や国籍、生年月日、住所、場合によっては顔写真が記載されています。

在留カードを持っていない場合、その外国人は不法滞在者と見なされ、企業はその外国人を雇用することができません。

就労が認められている在留資格であること

外国人が日本で就労するためには、「就労ビザ」やその他の就労が認められた在留資格が必要です。

日本には29種類の在留資格があり、これらの資格にはそれぞれ異なる活動範囲が定められています。

企業が採用する際には、外国人の在留カードを確認して、就労が許可された資格であるかどうかを確かめる必要があります。

在留期限が切れていないこと

外国人が日本に滞在できる期間は法務省によって定められています。

在留期間が切れている外国人を雇用することは違法であり、その場合、企業は不法就労助長罪に問われる可能性があります。

したがって、外国人の在留カードを確認し、在留期限が有効であるかどうかを必ずチェックすることが必要です。

業務内容が在留資格で認められた範囲内であること

外国人が日本で働く際には、その業務が彼らの在留資格で認められた範囲内である必要があります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」といった就労ビザでは、専門性が求められる職務が対象となり、単純労働や資格外の業務には従事できません。

業務内容が適切であるかを確認し、不法就労を防ぐために注意が必要です。

基本的に待遇は日本人と同じでなければならない

外国人を雇用する際、最も重要なのは、日本人と同じように待遇を提供することです。

外国人だからといって、低賃金で雇用したり、労働条件を不利にすることはできません。

労働基準法や最低賃金法、同一労働同一賃金などの法律は、日本人と外国人を問わず平等に適用されます。

従って、外国人を不当に安い賃金で雇うことは違法であり、企業は法令を遵守しなければなりません。

違法な雇用は企業も罰せられる

外国人であっても、日本人と同様に労働基準法やその他の法令が適用されます。

企業が外国人を不法に雇用した場合、法律に基づく罰則が科されることがあります。

例えば、不法滞在の外国人を雇用した場合は、「不法就労助長罪」という法令に該当し、企業は罰せられることになります。

また、労働基準法に違反して外国人労働者を不当に扱った場合も、企業に対して罰則が課せられる可能性があります。

外国人雇用においては、法的な遵守が非常に重要です。

企業は、外国人を雇用する際にその人物の在留資格や就労条件をしっかり確認し、合法的に雇用契約を結ぶことが求められます。

違法行為を避け、適切な手続きで外国人を採用することが、企業にとっても、外国人労働者にとっても最も安全で有益な方法となります。

以上のように、外国人採用を行う際には、通常の日本人採用とは異なる特別な法的配慮が求められます。

外国人を雇う前に、これらの重要なポイントを理解し、適切な手続きを踏むことが企業の責任です。

外国人採用にかかる期間について

外国人採用にかかる期間は、採用する人材の在留資格や採用プロセスに関わるさまざまな要素によって大きく異なります。

特に、在留資格として「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人を雇用する場合、人材紹介会社(エージェント)を活用した場合の期間について詳しく見ていきましょう。

エージェントとの契約~内定・成約まで

まず、採用プロセスの初期段階、エージェントとの契約から内定・成約までにかかる期間についてです。

特定技能に関しては、国内外問わず、エージェントとの契約から内定・成約に至るまでの期間は一般的に1~2カ月程度が目安です。

特定技能の外国人を採用する場合や、特定技能に移行可能な技能実習生などが対象となります。

特に新型コロナウイルスの影響で、国内に留まっている外国人が増加したため、全国規模で求人募集を行うことができ、求職者の確保が比較的容易になっています。

このため、エージェントを利用することで、短期間で求職者を見つけることが可能となり、採用がスムーズに進むことが多いです。

ただし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を採用する場合、特定技能の外国人に比べて、内定までの期間がやや長くなる傾向があります。

通常、契約から内定・成約までには1~3カ月程度の期間がかかります。

この理由として、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する外国人は高度な専門知識やスキルを有している場合が多く、採用するための条件が厳しくなるためです。

また、コロナ禍の影響で要件を満たす留学生の入国者数が減少したことも、採用プロセスを遅らせる要因となっています。

そのため、採用条件を柔軟に設定することが求められることもあります。

在留資格申請~入社まで

採用が決まった後、次に必要となるのが在留資格の申請です。

特定技能の場合、国内在住者であれば、在留資格申請から入社までには約3.5カ月程度がかかります。

海外在住者の場合、渡航準備なども含め、4カ月程度の期間が必要となります。

特定技能の外国人を雇用する場合、転職でも初めて特定技能で働く場合でも、在留資格申請にかかる期間には大きな違いはありません。

ただし、海外在住者を採用する場合には、渡航準備や手続きが増えるため、少し余分に時間がかかることがあります。

技術・人文知識・国際業務の場合、国内在住者と海外在住者で入社までにかかる期間に差が出ることがあります。

国内在住者が転職する場合、同じ業務であれば、在留資格変更の手続きは基本的に不要であり、スムーズに手続きを進めることができます。

しかし、異なる職務に転職する場合には、在留資格変更の手続きが必要となり、そのために少し時間がかかることがあります。

一方、海外在住者を採用する場合、最初に在留資格の申請から始まり、その後渡航準備期間が発生するため、国内在住者と比べて1.5カ月程度多くかかることがあります。

このように、海外から採用する場合は、国内在住者よりも入社までに時間がかかることが一般的です。

採用条件の調整による期間の短縮

採用条件が厳しい場合、求職者が集まりにくくなるため、採用までの期間が長くなりがちです。

逆に、採用条件を柔軟に設定することで、より多くの応募者を集めることができ、契約から内定・成約までの期間を短縮することが可能です。

特に、新型コロナウイルスの影響で国外からの渡航者が減少している状況では、条件を緩和することで、より早く適任者を見つけることができる可能性があります。

条件に合わせた柔軟な採用戦略をとることが、採用プロセスを迅速化するための鍵となるでしょう。

不測の事態や繁忙期の影響

外国人採用の過程では、不測の事態が発生することもあります。

例えば、在留資格の申請が不許可となったり、追加書類の提出を求められる場合があります。

このような場合、追加の時間が必要となるため、採用までの期間が延びることがあります。

また、在留資格の申請が混み合う時期、特に1月~3月の繁忙期には、通常よりも時間がかかることがあるため、この時期に採用活動を行う場合は、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。

余裕を持った採用計画を

外国人採用にかかる期間は、在留資格の種類や採用する人材の状況、さらに採用条件の設定や不測の事態などに影響されます。

特定技能の場合、国内外問わずエージェントとの契約から内定までに1~2カ月、在留資格申請から入社までに国内在住者で約3.5カ月、海外在住者で約4カ月の期間が必要です。

技術・人文知識・国際業務の場合、採用条件によって1~3カ月の期間が必要となり、特に海外在住者を採用する場合はさらに時間がかかることがあります。

採用条件を柔軟にすることで、採用までの期間を短縮することができ、採用活動がスムーズに進行する可能性があります。

また、不測の事態や繁忙期による影響を考慮し、余裕を持った採用計画を立てることが重要です。

外国人採用の費用について

外国人採用にかかる費用は、採用する人材のスペックや採用形態によって異なります。

例えば、求めるスキルや経験が高い場合、紹介費用もそれに見合った金額が発生します。

特に、四大卒などの高度な学歴を持つ人材や、専門的なスキルを有する人材(いわゆる高度人材)を採用する場合、その紹介費用は日本人と同程度か、それ以上になることがあります。

このような高スキルの人材は、競争力が高いため、その分費用も高くなる傾向があります。

また、外国人採用においては、「同一労働同一賃金」の原則や、最低賃金法が適用されることを考慮する必要があります。

これにより、外国人であっても日本人と同じ待遇を受けることが求められ、極端に低い費用で雇用することは難しくなります。

実際には、採用時の費用が極端に安くなることはなく、スキルや経験に見合った適切な給与が支払われる必要があります。

さらに、外国人採用においては、国内在住者と海外在住者で費用が異なる点にも注意が必要です。

国内在住者の場合、主に雇用契約書の作成や在留資格の確認など、手続きにかかる費用が中心となりますが、海外在住者を採用する場合は、追加的な費用が発生します。

特に、渡航費や住居費、さらには家具や家電の準備費用など、海外からの採用に伴う初期費用が必要になることがあります。

例えば、技能実習生を採用する場合、寮の準備が必要です。これに加えて、渡航費や生活支援費用、文化や言語の研修費用なども考慮しなければなりません。

これらの支援は、企業が負担することが一般的であり、採用後の定着を支えるためにも重要な要素となります。

このように、外国人採用にかかる費用は、求める人材のスキルや採用形態によって大きく異なるため、事前にしっかりとした予算計画を立て、必要な費用を見積もることが重要です。

外国人採用の注意点

外国人採用における注意点は、法的な遵守だけでなく、文化的な違いや人間関係の問題を避けるために重要です。

以下では、外国人採用に関する注意すべきポイントを詳述します。

国や人種による差別は禁止

まず最も重要なことは、差別を行わないことです。

日本の労働法においては、国籍や人種を理由に不利に扱うことは禁じられています。

これは採用選考の際も同様で、国籍や出自を理由に候補者を選別することは許されません。

例えば、求人募集に「〇〇人歓迎」といった形で国籍や人種に基づいて募集することは、不適切な行為です。

給与条件においても、日本人と外国人で不当に差をつけることはできません。

ただし、国籍や人種について確認すること自体は禁止されているわけではなく、外国人採用の場合、必要な範囲内で在留資格や在留カードの確認は義務付けられています。

外国人労働者が適切な在留資格を持っていない場合、不法就労とみなされ、企業に対して罰則が課せられることがあります。

このため、在留資格の確認は必要不可欠な手続きであり、怠ることがないようにしましょう。

仕事内容に適した在留資格を持つ外国人しか雇用できない

外国人労働者を雇用する際には、必ずその在留資格が業務内容に適していることを確認する必要があります。

例えば、特定の業務に従事するためには、その業務に合った在留資格が必要です。

業務内容が在留資格で認められていない場合、その外国人の在留資格は不許可となり、企業側が罰則を受ける可能性もあります。

また、外国人労働者に認められていない業務を行わせることも、法律違反となります。

毎年のように不法就労の事例が取り上げられており、企業としても注意が必要です。

適切な在留資格を持った外国人を雇用し、その業務に適した形で働いてもらうことが、法的な問題を避けるために重要です。

価値観・文化の違いを事前に理解しておく

外国人を採用する際には、文化的な違いや価値観の違いを理解しておくことが重要です。

日本の労働文化と外国の労働文化には多くの違いがあり、これを事前に理解しておかないと、コミュニケーションのミスや業務の進行に支障をきたす可能性があります。

例えば、多くの外国人は、生活の中で宗教的な制約を受けていることが多いです。

食べ物に関する制限や、お祈りの時間、断食期間などがあり、これらを尊重しないことはハラスメントとみなされることがあります。

外国人社員に対して、無理に宗教的な行為を強要することは避け、理解と配慮を持って接することが求められます。

また、コミュニケーションにおいても、母国の文化や習慣が影響を与えることがあります。

例えば、日本ではチームワークを重視し、協力して業務を進めることが一般的です。

一方で、海外では個人主義が強く、仕事の業務範囲や権限が明確に区切られている場合が多いです。

このため、自分の業務が終わったら早めに帰宅することが普通とされている文化もあります。

日本の職場で求められる協力を理解していない場合、外国人社員が困惑することも考えられます。

こうした文化の違いを事前に理解し、お互いに尊重し合うことが、職場の円滑な運営につながります。

日本人社員も外国人社員も、それぞれの文化や価値観を理解し合うことで、誤解やストレスを減らし、円滑な業務が進行するようになります。

まとめ

外国人採用において注意すべき点は、差別の禁止、適切な在留資格の確認、そして文化や価値観の違いへの配慮です。

特に、法律を遵守することは企業の責任であり、在留資格の適切な確認や外国人労働者の権利を尊重することが求められます。

また、文化や価値観の違いを理解し、双方が円滑にコミュニケーションできる環境を作ることが、労働環境を良好に保つためには欠かせません。

企業としては、これらの点を踏まえて、外国人採用を進めることが大切です。

外国人を採用なら外国人キャリアナビ

- ✅ 成果報酬型:採用決定時のみ費用発生

- ✅ ワンストップ対応:ビザ申請〜定着支援

- ✅ 最適マッチング:経験・日本語能力を考慮

- ✅ 幅広い採用:海外・国内両方に対応